Introduction

静かに進む歯周病の怖さ

なんとなく歯茎が腫れたり、歯磨き時にポタリと出血…“まだ大丈夫”と思っていませんか?

実はそれ、歯を支える骨がじわりと溶けてしまう歯周病の始まりかもしれません。

初期は痛みや症状が現れにくく、気づいたときには治療が長引くことも。

このページでは、目立たないけれど油断大敵な歯周病の初期症状、進行段階に応じたケア法、当院で提供する治療について、ていねいに紹介しています。

大切な歯を守るために、ぜひご覧ください。

Trouble

この症状、歯周病かも?

次の項目に当てはまる方は、歯周病の可能性があります。

また、症状を強く感じる方は歯周病がかなり進行・重症化している可能性があります。

1つでも心当たりがあれば、すぐに歯科医院への相談をおすすめします。

- 歯茎が腫れて赤くなっている

- 歯磨きをしたときに歯茎から血が出ることがある

- ドブの臭いのような口臭がする

- 噛んだときに歯がぐらつく感じがする

- 歯茎が下がって歯が伸びた気がする

- 歯茎から膿が出ることがある

Explanation

歯周病とは?

歯周病とは、歯を支える歯茎や骨が炎症を起こして溶け、進行すると歯を失う原因となる病気です。

おもな原因は、歯の表面に付着するプラーク(歯垢)に含まれる細菌です。

歯周病は、初期段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行します。

症状としては歯茎の腫れや歯磨きのときの少量の出血、口臭の悪化などから始まり、進行すると歯がぐらつく、噛むと痛いなどの症状が現れます。

予防には、毎日の正しいブラッシングや歯科医院での定期検診・歯石除去で原因となるプラーク(歯垢)を取り除くことが重要です。

また、歯周病は放置すると全身の健康にも影響を及ぼすため、早めのケアが大切です。

特に糖尿病とは相関関係が高いといわれており、お互いに悪化のスパイラルを招くといわれています。

歯周病のメカニズム

歯周病は、歯と歯茎の間に溜まったプラーク(歯垢)に含まれる細菌が原因で引き起こされる炎症性疾患です。

発生のメカニズムには、身体の免疫反応が深く関わっています。

プラーク(歯垢)に含まれる細菌は、活動の過程で毒素を生成します。

この毒素に対して身体が防御反応を示すことで炎症が発生し、結果として歯茎や歯を支える骨が破壊されてしまうのです。

イメージとしては、トカゲの尻尾切りのように、毒素に歯茎や骨が侵されて腐る前に自分で歯を支える骨を溶かして、健康な組織を守ろうとするような感じです。

また、喫煙、ストレス、糖尿病などの全身的な要因も、歯周病の悪化を助長します。

これらの要因は、歯の周りの血流を阻害して免疫機能と新陳代謝を弱めたり、炎症性物質を増加させたりすることで、歯周病の進行を促進します。

歯周病と全身疾患との関係性

近年の研究では、歯周病が単なる口の病気ではなく、全身の健康にも深く関わっていることが明らかになっています。

歯周病の原因となる細菌や炎症物質は、血流を介して全身に広がることがあり、さまざまな疾患のリスクを高める可能性があります。

特に関連性が高いといわれているのは、糖尿病、心血管疾患、認知症、誤嚥性肺炎、早産・低体重児のリスク増加です。

糖尿病と歯周病の関係

糖尿病と歯周病は互いに影響し合う関係があります。

糖尿病患者は歯周病にかかりやすく、歯周病が悪化すると血糖値のコントロールが乱れ、糖尿病の悪化につながることもあります。

そのため、両方の治療・予防を並行して行うことが全身の健康維持に重要です。

血管疾患と歯周病の関係

歯周病菌が血管内に入り込むと、炎症を引き起こし動脈硬化を進行させる原因となります。

結果として、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な血管疾患のリスクを高める可能性があります。

歯周病の予防・治療は全身の健康を守るうえでも大切です。

誤嚥性肺炎と歯周病の関係

高齢者では、歯周病が誤嚥性肺炎の原因となることもあります。

歯周病菌を唾液とともに誤嚥することで肺炎を引き起こす可能性があるためです。

早産・低体重児と歯周病の関係

歯周病菌が増殖することで免疫機能のバランスが崩れ、情報伝達を担うサイトカインが過剰に分泌されます。

これによりプロスタグランジンの生成が活発になり、子宮の収縮が促されて早産や低体重児のリスクが高くなるといわれています。

歯周病ができやすい場所

歯周病ができやすい場所

歯周病は、口の中のどこにでも発生する可能性がありますが、特に歯周病の原因となる細菌が溜まりやすく、歯磨きが不十分になりやすい部位で発症しやすい傾向があります。

歯と歯の間、奥歯の周り、歯並びが悪い部分は、プラーク(歯垢)や歯石が蓄積しやすいため、適切なケアを行わないと歯周病が発症しやすくなります。

歯と歯の間

歯と歯の間は、歯ブラシの毛先が届きにくい部位のため、プラーク(歯垢)が蓄積しやすいところです。

フロスや歯間ブラシを使用しないと、食べかすやプラーク(歯垢)が取り除かれず、歯周病の原因となる細菌の温床になります。

この状態が続くと、歯周病が進行して歯周ポケットが深くなり、歯槽骨が破壊されるリスクが増加します。

奥歯のまわり

奥歯の周りは、前歯に比べて形が複雑で溝が多いため、プラーク(歯垢)や食べかすが溜まりやすい部位です。

また、歯ブラシも届きにくいため、適切に清掃するのが難しく、磨き残しが多くなりやすい部位でもあります。

奥歯のケアには、小さめのヘッドの歯ブラシやタフトブラシを使用し、鏡で歯ブラシが当たっていることを確認しながら、丁寧に磨くことが重要です。

歯並びが悪い部分

歯並びが乱れている部分は歯が重なり合っており、歯ブラシが届きにくく、プラーク(歯垢)が蓄積しやすいです。

そのため、歯が重なり合っている部分は、特に歯周病菌の温床となります。

また、歯並びが悪いと噛み合わせのバランスが崩れ、一部の歯や歯茎に過度な負担をかけることがあります。

噛んだときに歯茎や歯を支える骨に負担をかけることは、歯周病による炎症を進行させる要因となります。

歯並びが悪くて歯磨きが十分にできない部分がある場合は、矯正治療や歯科医院での定期的なクリーニングを受けてケアを徹底する必要があります。

歯周病になりやすい人

歯磨きが不十分な人

歯周病の最大の原因は、プラーク(歯垢)に含まれる細菌です。

適切な歯みがきを行わないと、歯と歯茎の間にプラークが溜まり歯周病を引き起こしやすくなります。

歯磨きも単に歯ブラシで歯を磨くだけでは十分にプラーク(歯垢)を落とすことができません。

歯間ブラシやフロスを使用しないと、歯と歯の間の汚れが十分に取り除けず、歯周病のリスクが高まります。

喫煙者

タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯茎への血流を低下させます。

その結果、歯茎の防御機能が弱まり、歯周病を発症しやすくなります。

また、喫煙は白血球の働きを鈍くさせるため、これも炎症を抑える力を低下させて歯周病を進行させる要因となります。

そのため、喫煙習慣のある人は、より入念な歯周病予防が必要です。

糖尿病の人

糖尿病により血糖値が高い状態が続くと、免疫機能が低下して、歯周病にかかりやすくなります。

また、糖尿病の人は歯茎の炎症が悪化しやすく、治りにくい傾向があります。

高血糖状態では血管が損傷しやすく、歯茎の血流が悪くなって歯周病の進行を加速させることがあるためです。

歯周病が悪化すると、炎症によってインスリンの働きが阻害され、糖尿病のコントロールが難しくなる悪循環に陥ることもあります。

Cause

歯周病の原因

歯周病は、単に歯磨き不足が原因で発生するものではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って進行する病気です。

生活習慣や全身の健康状態も関係しているため、個々の歯周病に対するリスクや要因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

歯周病のおもな原因を3つの視点から確認してみましょう。

プラーク(歯垢)の蓄積と歯石の形成

歯周病の最大の原因は、プラーク(歯垢)と歯石が長期にわたって歯に蓄積されることです。

プラーク(歯垢)には歯茎の炎症を引き起こす毒素を生成する細菌が含まれており、放置すると歯周病を引き起こします。

さらに、プラーク(歯垢)は、唾液中のミネラルと結びつくことで石化して歯石となります。

歯石は歯の表面に強固に付着して新たなプラーク(歯垢)の蓄積を促進するもので、通常の歯磨きでは除去できません。

また、歯石の表面が細菌の棲家となり、炎症を悪化させる原因にもなります。

不適切な歯みがきとケア不足

正しい方法で歯磨きができていないと、歯と歯茎の境目にプラーク(歯垢)が溜まり、歯周病の原因となります。

歯磨きをしていても、正しい方法でプラーク(歯垢)を落とせていないと、歯周病が発生します。

フロスや歯間ブラシを使用していない場合も、歯と歯の間にもプラーク(歯垢)が残り、歯周病のリスクが高まるため、注意が必要です。

また、歯科医院での定期検診を受ける習慣がない場合は、歯石が蓄積して歯周病の進行を促進する可能性があります。

生活習慣と免疫の低下

不規則な生活習慣や免疫力の低下は、歯周病のリスクを高める要因となります。

例えば、喫煙、過度の飲酒、ストレス、睡眠不足などの生活習慣は、免疫機能を低下させ、歯周病の進行を助長します。

特に喫煙は、血流を悪化させることで歯茎の免疫機能を低下させるため、炎症が慢性化しやすくなります。

また、糖尿病の患者は血糖値のコントロールが不安定になることで、歯周病にかかるリスクが高まることが知られています。

免疫が低下すると、身体が歯周病菌に対する適切な防御反応を示せなくなり、病気が進行しやすくなります。

symptoms

歯周病の症状と進行

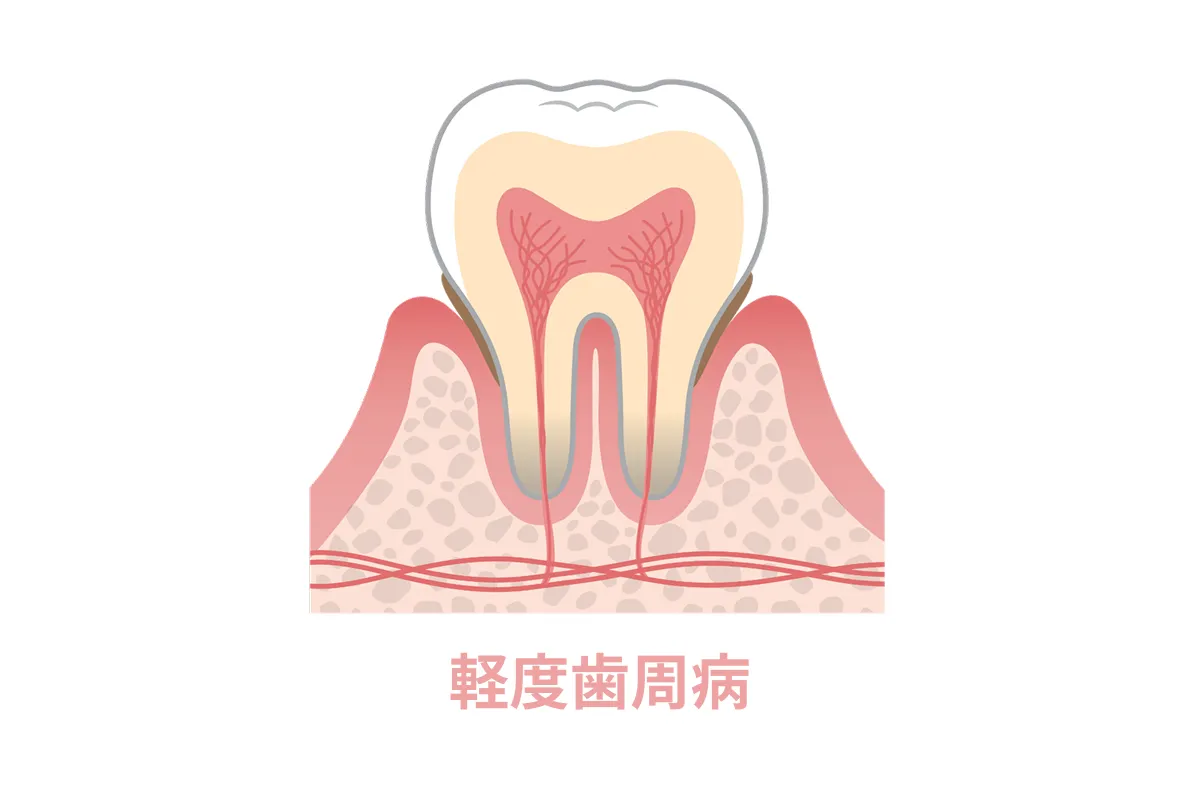

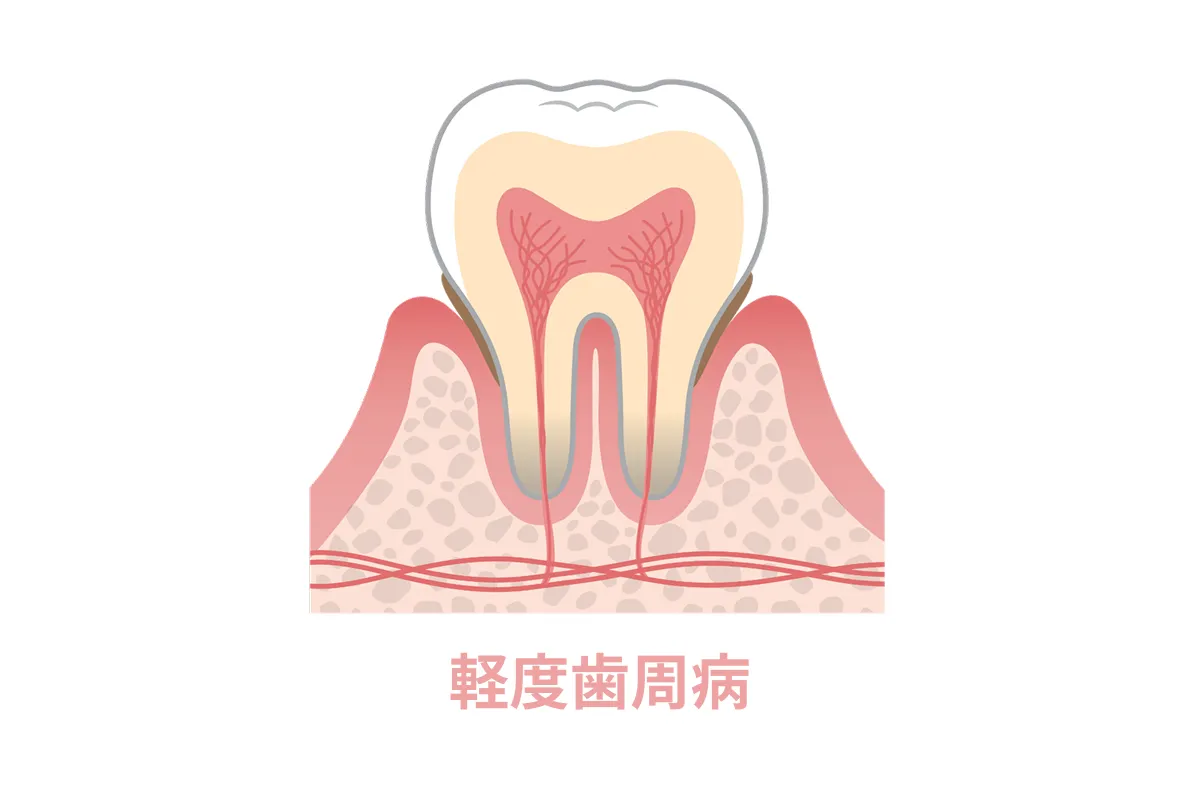

歯周病は、進行度合いによって「軽度」「中程度」「重度」に分類され、それぞれ症状が異なります。

症状が進行して溶けてしまった歯槽骨は戻ることがなく、歯を失うリスクも高くなるため、歯周病は早期に対処することが大切です。

また、重症化するほど必要な処置が複雑化して治療期間が長くなり、改善しにくくなります。

早期に適切なケアを行うことで進行を食い止めることができるため、各段階の特徴を理解し、予防や治療に役立てましょう。

軽度

歯周病の初期段階では、歯茎に軽い炎症が見られますが、自覚症状がないため気付きにくい状態です。

歯茎の炎症が起きてる場合は、歯茎の縁の部分が赤く腫れたり、歯磨きの際に出血しやすくなったりします。

しかし、歯茎の出血は一時的なものであるため、見過ごされてしまうことも多いです。

この段階では、炎症は歯茎だけに限られており、歯を支える歯槽骨へのダメージはほとんどなく、適切なブラッシングや歯科医院でのクリーニングを行うことで改善が可能です。

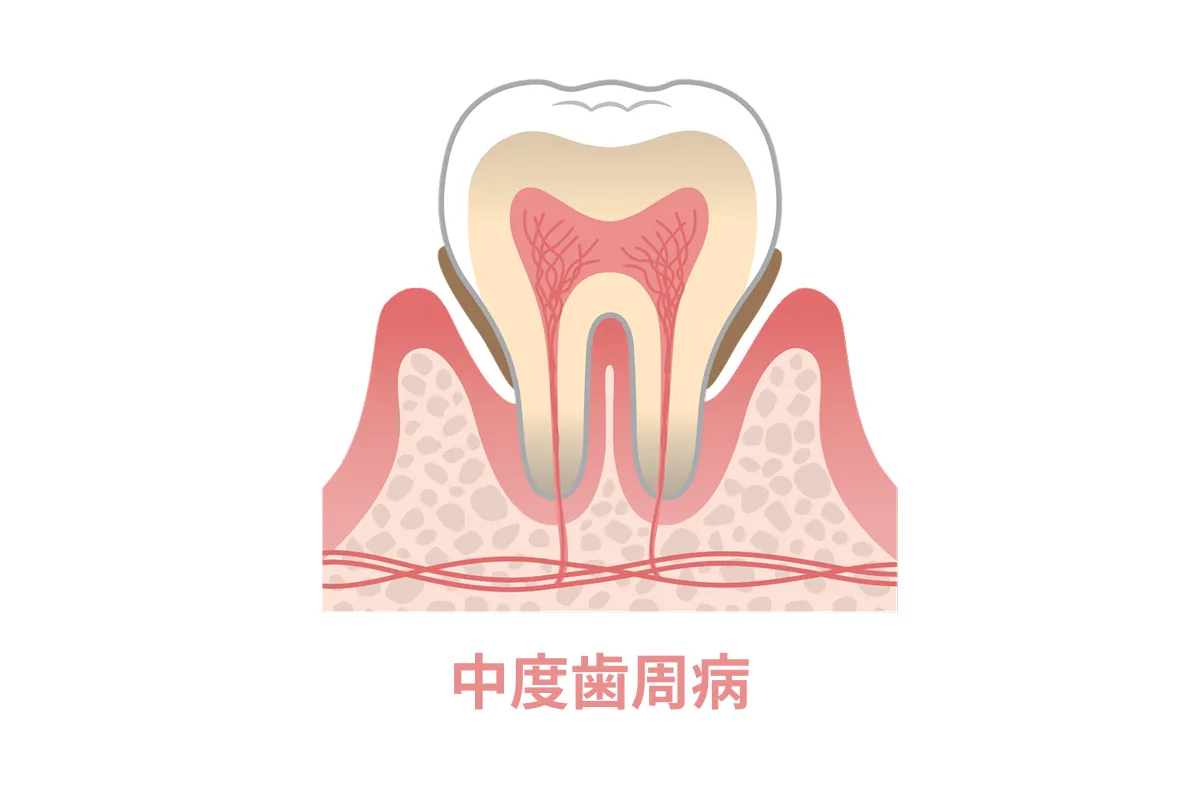

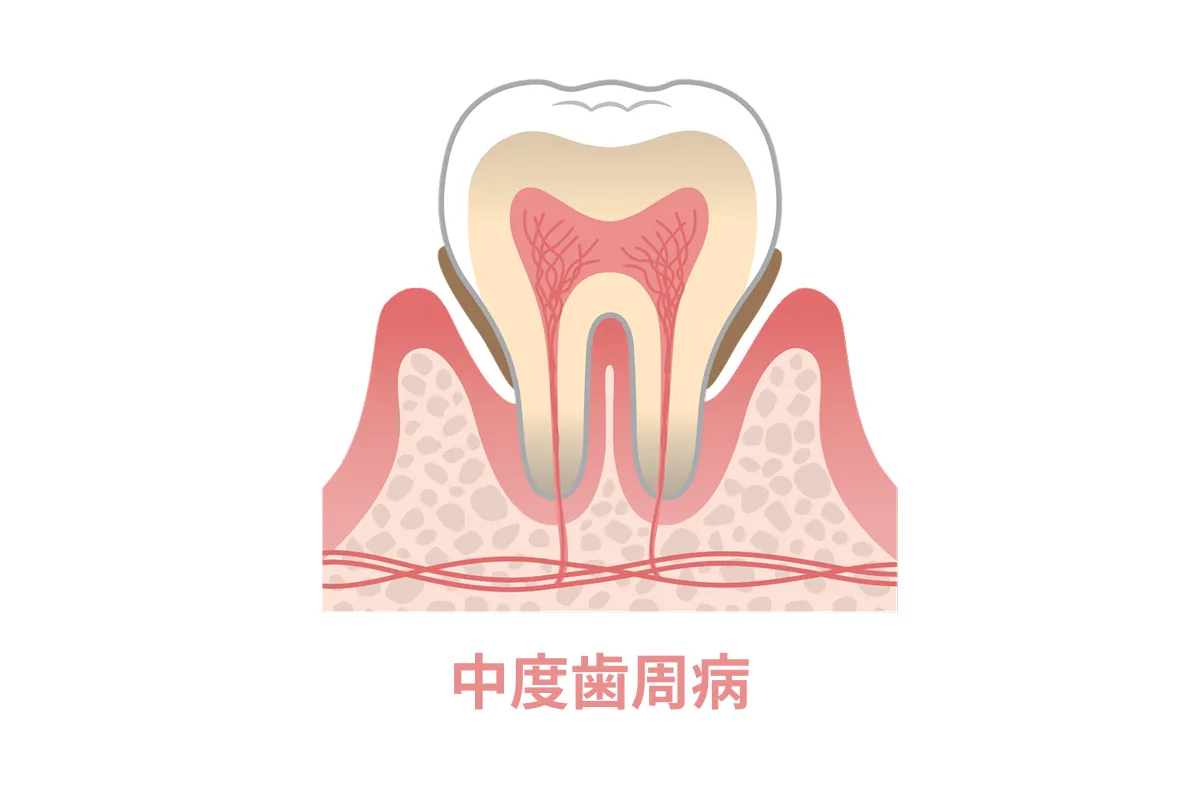

中程度

中程度の歯周病になると炎症が進行して歯茎の腫れが悪化し、歯槽骨にまで炎症が広がって溶け始めます。

歯と歯茎の間には、歯周ポケットという深い溝が形成され、ここにプラークや歯石が溜まりやすくなることで歯周病の悪化を促進するのも特徴です。

また、口臭が強くなり、歯槽骨が溶けることで歯が動揺し始めるのもこの時期です。

この状態を放置すると炎症がさらに広がり、歯を支える組織が徐々に破壊されていきます。

適切な治療を受けないと深刻な状態へと進行してしまうため、早急な治療が必要です。

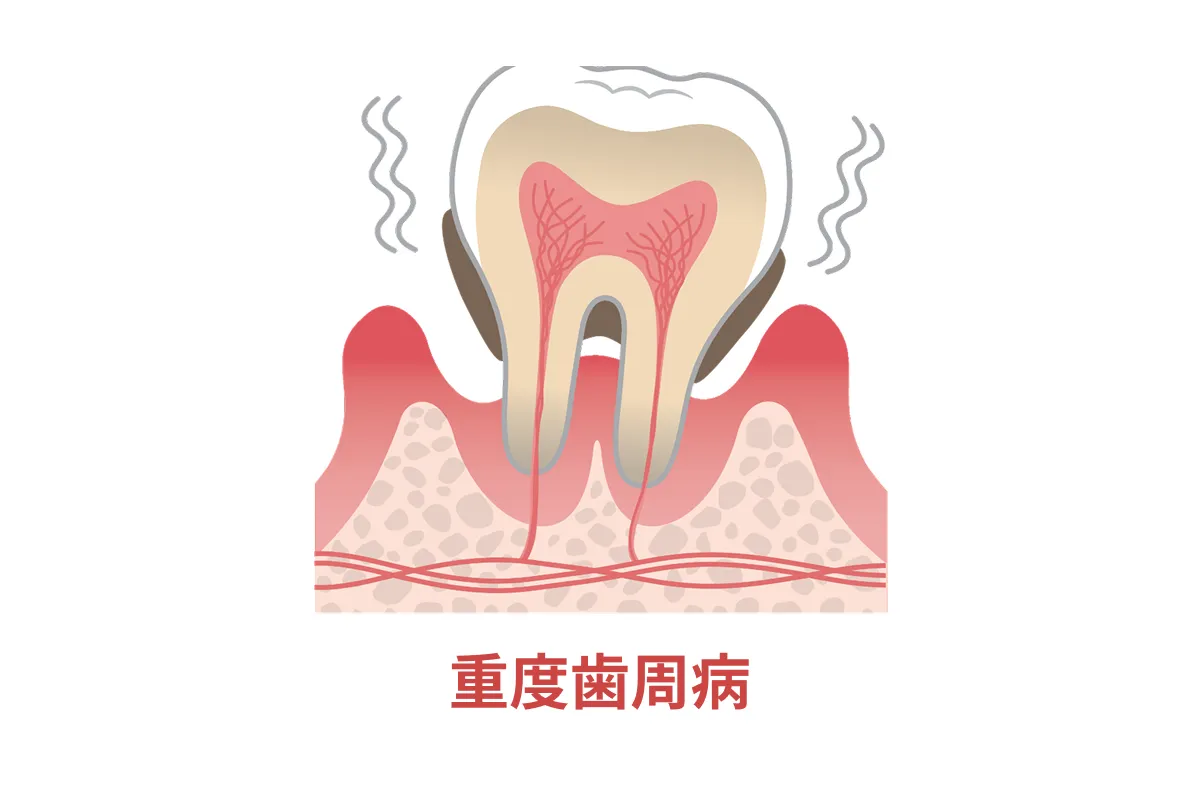

重度

重度の歯周病になると、歯槽骨が大きく破壊されるため、自分でも分かるほど大きく歯がグラグラと揺れるようになります。

歯が抜けてしまう一歩手前の状態といえるでしょう。

また、歯茎が大きく下がり、歯の根元が露出することで強い痛みやしみる症状が現れたり、歯茎から膿が出て口臭がさらに悪化したりします。

ここまで歯周病が進行してしまうと、治療が困難になり、抜歯が必要になるケースも少なくありません。歯を失わないためにも、早めの診断と治療が重要です。

Risk

歯周病を放置するとどうなる?

リスクと危険性

歯周病は初期段階では痛みが少なく、気づかないうちに進行してしまうことが多い病気です。

しかし、放置すると歯を失うだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、歯周病を放置することで起こるおもなリスクについて詳しく解説します。

歯が抜けるリスクが高まる

歯周病が進行すると、歯を支えている歯槽骨が溶けて、最終的には支えを失った歯が自然に抜け落ちてしまうリスクが高くなります。

歯が抜ける前には歯がぐらつき始めて噛む力が弱くなり、噛む力も弱くなるため、注意が必要です。

噛む機能が低下すると食事をしっかり噛めなくなるため、消化機能を過剰に働かせることで胃腸への負担を増やす可能性があります。

また、歯を失うことで発音がしにくくなったり、顔の輪郭が変わってしまうこともあるため、見た目にも影響が出るでしょう。

口臭が悪化し、人間関係に影響を与える

可能性がある

歯周病が進行すると、歯茎の炎症が慢性化して口臭が発生することがあります。

歯周病菌が口の中で繁殖すると、揮発性硫黄化合物という悪臭を放つガスが発生し、強い口臭となるためです。

口臭が悪化すると職場や友人とのコミュニケーションにも支障をきたし、人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。

マウスウォッシュなどを使用することで一時的に口臭を抑えることもできますが、根本的な解決には歯周病の治療が不可欠です。

歯周病菌が全身に影響を及ぼす

可能性がある

歯周病菌や炎症によって発生した毒素は歯茎の血管に入り込み、血流に乗って全身に運ばれることが分かっています。

これにより、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まります。

また、歯周病は糖尿病との関連性も指摘されており、歯周病が悪化すると血糖値のコントロールが難しくなることが知られています。

さらに、妊娠中に歯周病にかかると早産や低体重児出産のリスクが上がることも報告されており、注意が必要です。

Policy

歯周病を解消するなら

くろさわ歯科医院へ

くろさわ歯科医院では、「歯医者は怖い」「治療が痛そうで不安」というお気持ちに寄り添いながら、安心して受けていただける歯周病治療を心がけています。

治療では、なるべく痛みに配慮した方法を重視し、患者さまの負担を最小限に抑えることを大切にしています。

また、歯科用CTや精密検査機器を活用し、歯ぐきや骨の状態を正確に把握したうえで、進行度に応じた適切な治療をご提案します。初期段階であればクリーニングやブラッシング指導などのシンプルな処置で改善を目指し、進行してしまった場合でも症状に合わせて、保険診療から自由診療まで幅広い選択肢をご用意しています。

患者さま一人ひとりの生活習慣やご要望を踏まえ、納得いただける治療を一緒に選んでいきます。

「八王子で一番安心できる歯医者」と感じていただけるよう、丁寧な説明と確かな技術で歯周病の治療・予防をサポートいたします。

Strengths

当院の治療が選ばれる理由

Reserve

痛み・違和感がある方は

すぐにご相談を

Insurance

虫歯治療における

保険適用について

歯周病治療の多くは健康保険が適用されます。

初診時の検査、歯周ポケットの測定、レントゲン撮影、歯石除去(スケーリング)、歯根の清掃(ルートプレーニング)といった基本的な治療は、原則として3割負担で受けられるため、費用面のご心配を軽減できます。

ただし、歯周組織を再生させる特殊な外科処置や、見た目を重視した自費素材を用いた補綴治療などは保険適用外となります。

当院では、治療開始前に「どこまでが保険診療で可能か」を丁寧にご説明し、患者さまのご希望に合わせて最適な治療法をご提案しています。

Maintenance

歯周病の予防方法

歯周病は進行すると歯を失う原因となるため、日頃からの予防が非常に重要です。

予防するには、毎日の適切なセルフケアと、定期的な歯科検診の両方が欠かせません。

歯周病を防ぐために特に大切なポイントを確認してみましょう。

正しい歯磨きを習慣づける

歯磨きは単に歯を磨くだけではなく、正しい方法で行わなければ十分な効果を得ることができません。

歯ブラシは毛先が細く柔らかめのものを選び、歯と歯茎の境目に対して45度の角度で当てながら横方向に小刻みに動かして磨くと、プラーク(歯垢)や食べかすを落としやすくなります。

歯を擦るときに力を入れすぎると歯茎を傷つけるため、歯ブラシの毛先が真っ直ぐな状態を保てるくらいの優しい力で丁寧に磨くようにしましょう。

歯磨きはできれば毎食後、難しい場合は1日2回以上の歯磨きを習慣づけ、特に寝る前の歯磨きを徹底することで、歯周病のリスクを大きく減らすことができます。

フロス・歯間ブラシの使用

歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れを十分に取り除くことができません。

特に、歯と歯の間は食べかすやプラーク(歯垢)が溜まりやすく、そこが細菌の温床となって歯周病を引き起こすリスクが高いです。

デンタルフロスや歯間ブラシを用いて歯と歯の間の食べかすやプラーク(歯垢)を落としましょう。

歯と歯の間の隙間が小さい場合にはデンタルフロス、隙間が広い部分には歯間ブラシを使用すると効率的に汚れを落とすことができます。

ただし、使用方法を誤ると歯茎を傷つける可能性があるため、歯科医院で正しい使い方を学ぶといいでしょう。

定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア

歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、自分で異変に気づいたときには進行していることが多い病気です。

そのため、歯科医院で検診を受け、歯茎の状態や歯周ポケットの深さを定期的にチェックしてもらうことが大切です。

定期検診では、日常の歯磨きでは落としきれないプラーク(歯垢)や歯石を専用の器具で除去し、口腔環境を清潔に保つプロフェッショナルケアを受けることができます。

当院では3〜6ヶ月ごとの定期検診をおすすめしております。継続的にプロフェッショナルケアを受けることで、歯周病の発症や進行を防ぐことができるためおすすめです。

Q&A

歯周病でよくある質問

-

歯周病は誰でもなる可能性がありますか?

-

はい。

年代や生活習慣、ホルモンバランスの変化などによってリスクの高低はさまざまですが、歯磨きが正しくできていない場合は、年齢や性別に関係なく誰でも歯周病になるリスクがあります。

-

歯周病は遺伝しますか?

-

歯周病菌への耐性、糖尿病の遺伝、唾液の質のような遺伝的要因が影響して歯周病になる場合はあります。

しかし、生活習慣やセルフケアの状況の方が大きな要因となることが多いでしょう。

喫煙習慣、後天的な糖尿病、歯磨き習慣など、歯周病の原因となる要素がある場合は、遺伝とは関係なくリスクも高くなります。

-

歯茎が下がるのは歯周病のせいですか?

-

はい、歯周病になって進行するほど、歯茎が下がる可能性が高いです。

ただし、加齢や過度な歯磨きなどが原因になる場合もあるため、原因の特定には歯科医師の診察が必要です。

-

口臭が気になるのですが、歯周病が原因でしょうか?

-

口臭が強い場合は、歯周病の可能性があります。歯周病菌が発するガスが強い口臭の原因となることがあるためです。

ほかに原因が潜んでいることもありますが、口臭が強い場合は何らかの問題が起きていることが多いため、早めに診察を受けましょう。

-

歯周病は治りますか?

-

炎症が歯茎だけに収まっている初期の状態なら炎症が起きる前の状態に治すことができます。

しかし、炎症が広がって骨が溶け始めた中度以上の歯周病の場合は、進行を止めることはでても歯茎の退縮まで治せないことがあります。

-

歯周病治療は保険適用されますか?

-

はい。基本的な歯周病治療は保険適用されます。しかし、一部の高度な薬品や成長因子用いた再生治療、歯茎の形成手術などを行う場合は保険適用外となり、自費治療となります。

-

妊娠すると歯周病になりやすいのは本当ですか?

-

はい。ホルモンバランスの変化で歯茎が炎症を起こしやすくなります。妊娠性歯周炎と呼ばれます。

妊娠中に歯周病が悪化すると早産や低体重児のリスクが上がる可能性があるため、特に注意する必要があります。

-

口の中がネバつくのは歯周病のサインですか?

-

可能性があります。歯周病の原因となる細菌の増殖が原因で唾液の粘性が高まり、口の中のネバつきが起こることがあるためです。

唾液の粘性は、生まれ持った要因とも関係している場合があるため、一度診察を受けることをおすすめします。

-

歯周病は子どもに発症することがありますか?

-

はい、ケアを怠ると子どもでも歯周病にかかります。

思春期の年代の子どもはホルモンバランスの影響で思春期性歯肉炎を起こすケースもあるため、毎日の歯磨きの徹底が必要です。

-

歯周病の治療期間はどのくらいですか?

-

数ヶ月ほどかかるのが一般的です。初期のうちに治療を開始すれば効果も早期に現れやすいですが、重症化するほど治療は複雑化して治療期間も伸びる可能性が高いです。

Supervisor

監修者情報

くろさわ歯科医院 院長

黒澤 治伸Harunobu Kurosawa

資格

・Nobel Biocare World conference in ラスベガス 出席

・SJCD basic 年間コース 修了

・Dental Aesthetic Seminar 修了

・米国式根管治療マイクロスコープハンズオンコース 修了

・YIC主催 日本顕微鏡歯科学会副会長三橋純先生によるマイクロスコープセミナー 修了

・マキシスインプラントインスティテュート 出席

・ICOI国際インプラント学会Fellowship 出席

・THE IMPLANT ACADEMY 2012 出席

・ICOI国際インプラント学会 出席

・THE IMPLANT ACADEMY 2013 出席

・ICOI国際インプラント学会 第16回アジア太平洋シンポジウムin台北 出席

・ICOI Japan Symposium出席

・NOBEL BIOCARE SYMPOSIUM 2014 出席

・厚生労働省認定 歯科医師臨床研修指導医 取得

・ICOI Japan Symposium出席症例発表

・ICOI 国際インプラント学会シンガポール大会 出席

・マロクリニック東京 All-on-4コース 修了

・ニューヨーク大学 NYU International Endodontic weekプログラム 第1期生

COLUMN

関連コラム

インビザライン(マウスピース矯正)

親知らずが痛い時の対処法

銀歯の見た目が嫌な場合の対処法

出っ歯(上顎前突)の原因って?

インプラントの費用の相場と歯科医院選びの3つのポイ...

インプラント手術をする時の3つリスク

インプラント治療の不安を軽減できる静脈内鎮静法

芸能人が口元をキレイにする方法とインプラントを選ぶ...

MENU

診療メニューから探す

虫歯治療

なるべく「痛みを感じない」治療を心がけています。削った歯を修復する詰め物・被せ物も保険適応のものから自費のものまで幅広くご用意しています。

歯周病治療

「歯ぐきが下がる」そんな症状は歯周病がかなり進行している状態かもしれません。歯周病の治療はもちろんのこと、再発させないための治療に力を入れています。

予防歯科

歯医者には痛みを感じてからではなく「未病を防ぐ」ための治療で通院することが理想です。歯のトラブル予防に定期的な歯科検診をオススメしております。

インプラント

虫歯などで歯を失った時に選択される治療の1つで、天然の歯とほとんど変わらないほどの噛み心地を得られます。見た目の美しさにも優れている治療方法です。

オールオン4

たった4本のインプラントだけで上顎もしくは下顎すべての歯を修復することが可能な先進的な治療法です。実施できる歯科医院は少なく、高い技術力を必要とする治療です。

セカンドオピニオン

現在受けている治療や、他院での診断結果に不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。患者さまがご納得して治療に進められるよう、サポートいたします。

矯正歯科(歯列矯正)

マウスピース矯正やワイヤー矯正など、いくつかの選択肢の中で患者さまに最適な治療法をご提案いたします。矯正に関する無料相談だけでもOKです。

マウスピース矯正

矯正装置が目立たず、ワイヤー矯正に比べて痛みの少ない矯正治療です。マウスピースは取り外しが可能で、食事や歯磨きがいつも通りに行えます。

ワイヤー矯正

歯の移動が難しい歯並びにワイヤー矯正はよく選択されます。矯正装置は外せませんが、その分狙った箇所に歯を動かしやすいことが特徴的な一般的な矯正法です。

精密根管治療

歯の根っこ部分を治療する際に、マイクロスコープを使用した精度の高い治療です。肉眼では見えない細部まで治療を行い、原因を徹底的に除去していきます。

審美歯科

歯の白さや形を整え、見た目の美しさを高める治療です。当院では、被せ物はもちろん、ホワイトニングやラミネートべニアなど、お悩みに合わせた豊富な治療をご用意しています。

ホワイトニング

少ない治療回数で歯の白さを実感できるオフィスホワイトニングをご用意しています。その他、ご自宅で好きな時に行えるホームホワイトニングのご案内も可能です。

ダイレクトボンディング

欠けた歯やすきっ歯を1日で改善できる治療です。天然の歯の色にとても近い色で修復が可能で、治療した箇所が分からないほど自然な仕上がりになります。

親知らずの抜歯

親知らずには抜いた方が良い親知らずと、抜かなくても良い親知らずが存在します。的確な検査と診断な元、必要に応じた抜歯や歯の保存をご提案いたします。

入れ歯

入れ歯は保険のものと、自費診療のものとで使い心地が大きくことなります。当院では、さまざまな要望に応えられるよういろんな素材で入れ歯を用意しています。

Clinic

くろさわ歯科医院について

01

八王子駅から徒歩1分

当院は、JR八王子駅から徒歩1分、京王八王子駅から徒歩5分という好立地にあり、お仕事帰りやお買い物のついでにも立ち寄りやすいアクセスの良さが特徴です。

雨の日やお子さま連れの方でも通いやすく、幅広い年代の患者さまにご利用いただいております。

また、土曜も診療を行っているため、平日が忙しい方にも無理なく通っていただけます。

02

年間患者数100万人

昨年、大変ありがたいことに年間でご来院いただいた患者さまは累計100万人にのぼりました。

八王子エリアの皆さまを中心に、信頼してお選びいただけたことを、スタッフ一同心より感謝しております。

これからも患者さまとの「対話」を大切にしながら、不安や悩みにしっかり向き合い、安心して受けられる歯科医療、そして「ここに通ってよかった」と思っていただける医院を目指してまいります。

03

60%がご紹介でのご来院

くろさわ歯科医院にお越しいただく患者さまの約60%は、当院へすでに通われている患者さまからのご紹介でご来院されています。

当院で受けられた治療やホスピタリティに満足していただいているからこその結果だと感じています。

他院での治療に納得がいっていない方などは、ぜひ一度当院へご相談ください。

お悩みを丁寧に伺い、納得いただける治療をご提案いたします。

04

各分野のスペシャリストな歯科医師

くろさわ歯科医院には、6名のドクターが在籍しています。

それぞれが専門分野を持つスペシャリストであり、虫歯・インプラント・歯列矯正など幅広いお悩みに対応可能な体制を整えています。

また、難症例への対応経験も豊富なため、他院で治療を断られてしまった方でも、当院でなら対応できるケースも少なくありません。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

05

全7部屋を完全個室でご用意

当院では、すべての診療室を完全個室でご用意しております。

周囲の目や音を気にせず、リラックスした状態で治療を受けていただける環境づくりにこだわりました。

プライバシーを確保することで、口腔内のお悩みやご不安も相談しやすく、カウンセリングや治療説明もより丁寧に行うことが可能です。

お子さま連れの方や、治療に対して不安のある方にも、安心して通っていただけるよう配慮しております。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:30〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

-

〒192-0083

東京都八王子市旭町1-4 八王子交通ビル3F

-

JR八王子駅 徒歩1分

京王線京王八王子駅 徒歩5分

-

近隣の駐車場をご利用ください。